日々のパソコン作業で「コピー & ペースト」(コピペ)はしょっちゅう使う機能だと思います。

ふつう(Ctrl+C)でテキストや画像をコピーすると 一度に一つの情報しか保持できません。

新しい情報をコピーすると、古い情報は上書きされて消去されます。

でもたまに「さっきコピーした内容、もう一度使いたかったのに上書きされた…」という経験はありませんか?

Windows 11/10 には、そういう時に役立つ「クリップボード履歴」機能があります。

テキストのコピーを複数できたらいいのにという方は、この機能を活用すれば作業効率が向上します。

今回は、Windows 11のクリップボード履歴機能の設定方法と活用シーンを解説します。

クリップボード履歴とは

パソコンでテキストや画像をコピー( Ctrl + C )した内容は「クリップボード」という一時的な場所に保存され( Ctrl + V )で貼り付け(ペースト)ができます。

通常は新しい情報をコピーすると古いデータは上書きされますが、クリップボード履歴機能 はコピーした内容を最大25件まで記憶しておくことができる「強化版クリップボード」です。

テキストだけでなく、スクリーンショットなどの画像も履歴として保存されます。

これにより過去にコピーした複数の項目の中から選んで、貼り付けることができるようになります。

クリップボード履歴の設定方法

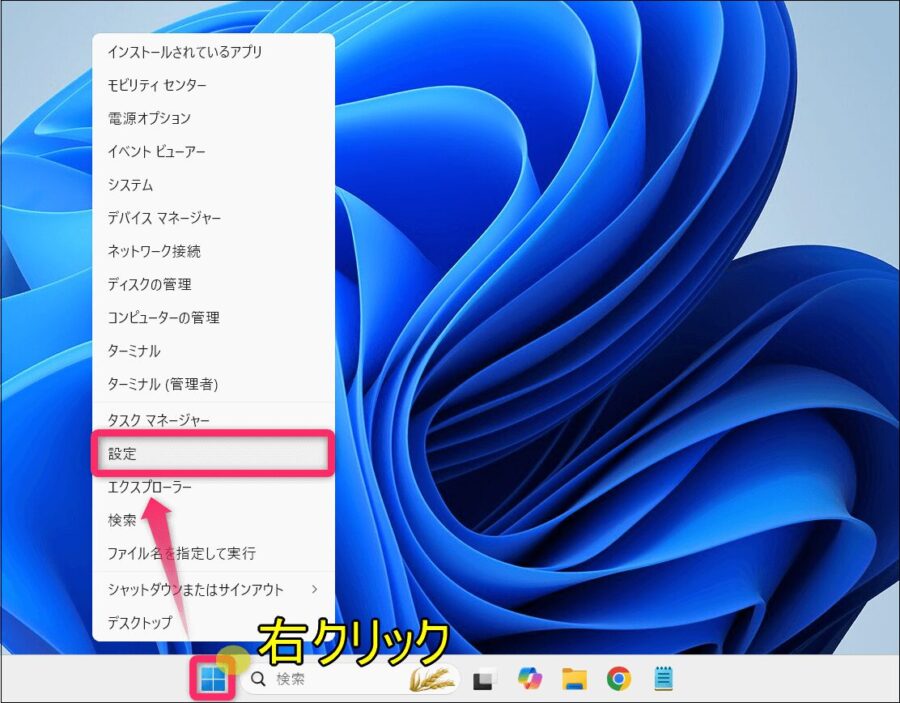

このクリップボード履歴機能は、初期設定ではオフになっています。簡単な手順でオンにできます。

まずスタートボタンを右クリックし「設定」を選択して進みます。

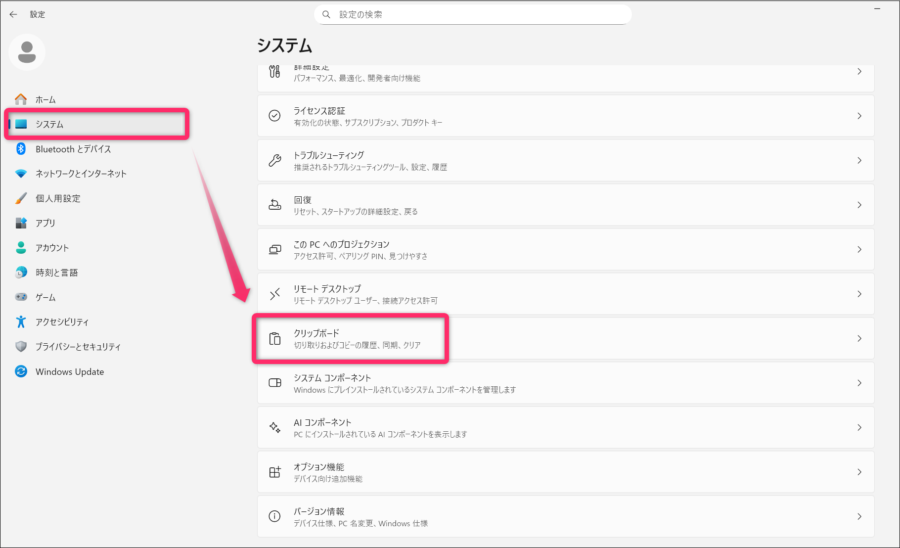

続いて「システム」から「クリップボード」を選択します。

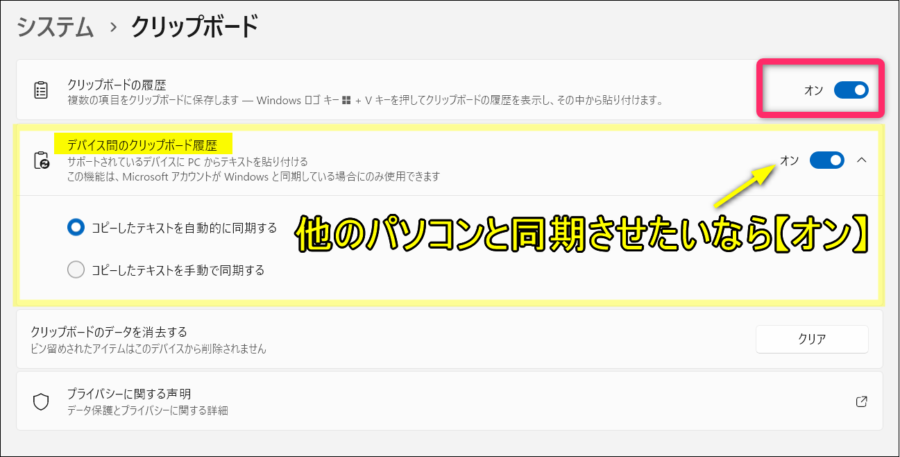

「クリップボードの履歴」のトグルボタンを「オン」の状態にします。

デバイス間のクリップボード履歴

同じMicrosoftアカウントでサインインしている複数のWindows パソコンでクリップボード履歴を同期したい場合は、ここをオンにすればそのまま他のパソコンでも利用できます。

コピペ時の使い方

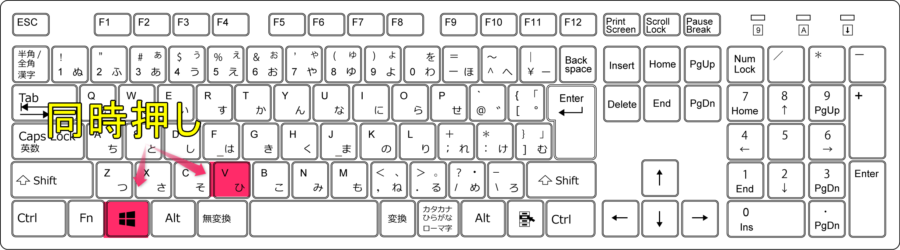

テキストや画像をいくつかコピーした後、貼り付けたい場所で ![]() Windowsキー + V を押します。画面にクリップボード履歴のパネルが発動されます。

Windowsキー + V を押します。画面にクリップボード履歴のパネルが発動されます。

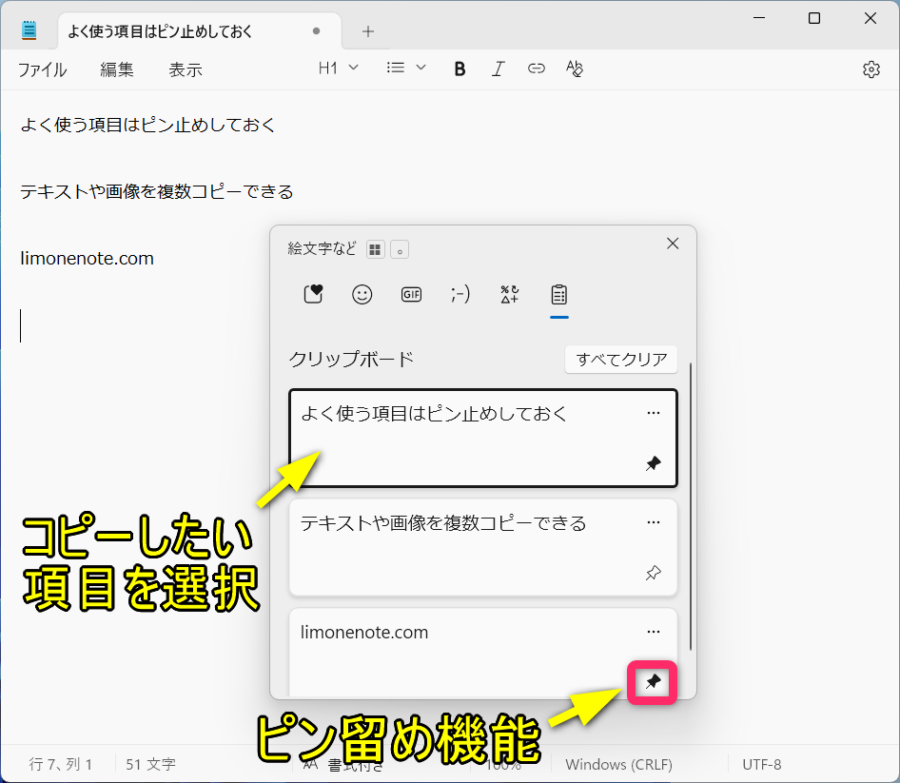

パネルには、これまでにコピーした項目が一覧で表示されます。

貼り付けたい項目をクリックすれば、すぐに貼り付けられます。

よく使う項目・消去されたくない項目は「ピン留め」しておけば、履歴がクリアされても残ります。

クリップボード履歴の活用シーン

■ 複数の情報をまとめてコピーしたい時

資料作成やメール作成で、複数のウェブサイトからテキストや画像を少しずつ集めてくる時に、いちいち貼り付けなくても、最後にまとめて必要なものを呼び出して貼り付けられます。

■ 以前コピーした内容をもう一度使いたい時

うっかり別の内容をコピーしてしまっても、履歴から目的の項目を選び直すことができます。例えば、頻繁に使うメールアドレスや定型文などを一時的にコピーしておけば、すぐに呼び出せて便利です。

■ スクリーンショットを撮ってすぐに貼り付けたい時

PrintScreenで画面全体のスクリーンショットを撮ったり ![]() + Shift + Sで画面の一部を切り取ったりした画像も「クリップボード履歴」に残ります。チャットツールや画像編集ソフトにすぐに貼り付けたい場合に重宝します。

+ Shift + Sで画面の一部を切り取ったりした画像も「クリップボード履歴」に残ります。チャットツールや画像編集ソフトにすぐに貼り付けたい場合に重宝します。

● 共用パソコンを使っていてパスワードや個人情報などをコピーしたなら、履歴に残らないようすぐに「すべてクリア」で消去するか、ピン留めをしないように注意しましょう。

● パソコンをシャットダウンや再起動すると、ピン留めされていないクリップボード履歴はすべて消去されることも覚えておきましょう。

「クリップボード履歴」機能活用のまとめ

「複数コピーできたらいいのに」とか「さっきコピーした内容を上書きしてしまった」と言う時にこの「クリップボード履歴機能」は助かります。

あまりニーズはなさそうだという方は不要だと思いますが、上記のような経験があれば設定をオンにしてみて使ってみると役立つかもしれません。

Windows11 の必須・便利設定をご紹介

そのほかのWindows11でやっておくべき設定・便利になる設定を参考にしてみてください。