パソコンを一旦終了させる時に「スリープ」「休止状態」「シャットダウン」などのモードがあります。

SSD搭載のパソコンの場合「休止状態」や「スリープ」で終了させても大丈夫なのか?

SSD の寿命には影響があるのか?などが気になるかもしれません。

それぞれのモードの仕組みとSSDの寿命への影響について解説します。

スリープ

スリープの仕組み

開いているファイルやアプリなどをメモリ(RAM)に保持したまま、PCのほとんどの部品への電力供給を停止します。SSDへのデータの書き込みは発生しません。

SSDへの影響

スリープ状態に入る時も復帰する時も、SSDへの大きな書き込みは発生しません。メモリに電力を供給し続けているのでわずかな電力は消費しますが、SSDの寿命(書き込み回数)にはほとんど影響を与えません。

休止状態

休止状態の仕組み

作業状態をメモリからSSD上の特別なファイル(hiberfil.sys)に書き込んでから、PCの電源を完全に切ります。復帰時には、SSDからそのファイルを読み込んで作業状態を復元します。

SSDへの影響

休止状態に入るたびに、メモリの使用量と同じくらいのサイズのデータがSSDに書き込まれます。

例えば8GBのメモリを使用している状態で休止状態にすると、約8GBのデータがSSDに書き込まれます。

これを頻繁に繰り返すと SSD の TBW(総書き込み量)が増加して寿命を縮める原因となります。

それに SSD搭載のパソコンはたいてい起動が速いので「休止状態」にして起動時間を短縮することのメリットがほとんどないのが現状です。

なので「休止状態」でパソコンを終了させるのは百害あって一利なしと言えます。

シャットダウン

シャットダウンの仕組み

すべてのアプリケーションを終了し、オペレーティングシステムを停止させて、PCの電源を完全に切ります。作業状態は保存されません。

SSDへの影響

シャットダウン自体はSSDに大きな書き込みを行いません。

でも次にPCを起動する際には、OSやスタートアッププログラムをSSDから読み込む必要があります。

もしWindowsの「高速スタートアップ」機能が有効になっていると、シャットダウン時に一部のシステム情報がSSDに書き込まれるので、完全に書き込みがゼロになるわけではありません。

それでも休止状態に比べれば書き込み量ははるかに少ないです。

まとめと推奨される使い方

絶対に避けるべきは「休止状態」

これまで見てきての通り SSDの寿命を考えると最も避けるべきは休止状態です。

頻繁に「休止状態」を使用すると、TBW(総書き込み量)を著しく増加させてしまう可能性があるからです。

「スリープ」は問題なし

短時間PCから離れる場合は、復帰が速く、SSDへの負荷もないスリープが最も便利で効率的です。

「シャットダウン」が一番望ましいか?

長時間PCを使用しない場合(例えば、一日の終わりや就寝時など)は、やっぱりシャットダウンがベストです。

消費電力を完全にゼロにできますし、システムをリフレッシュする効果もあります。

使い分けのまとめ

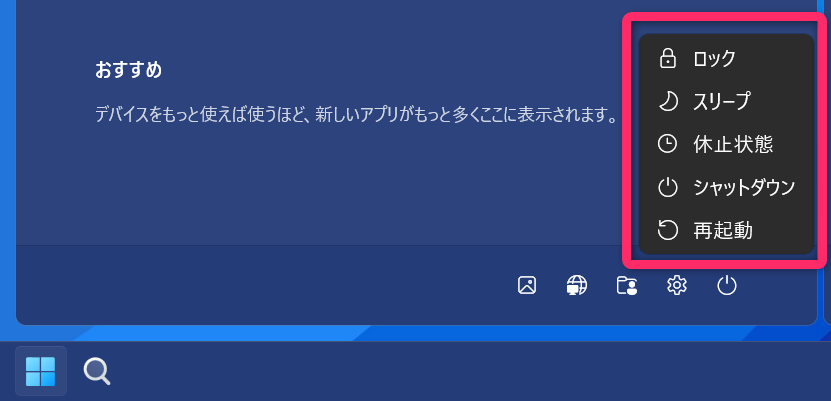

結論として、以下のように使い分けるのがおすすめです。

数分~数時間離れる場合 → スリープ

長時間離れる場合(就寝時など)→ シャットダウン

頻繁な使用は避けるべき → 休止状態

ただ最近のSSDはTBW(総書き込み量)が数百TB(テラバイト)と非常に大きいので、これまで休止状態をたまに利用してしまっていたという程度であれば、過度に心配する必要はありません。

それでも寿命を少しでも延ばしたいのであれば、上記の使い分けを意識することをお勧めします。