SSD(Solid State Drive)はパソコンの高速化に欠かせないパーツです。

HDD(ハードディスクドライブ)に比べて起動やデータ転送が圧倒的に速く、多くのユーザーに選ばれています。

でも「SSDって使い続けると劣化するの?」「寿命ってどれくらい?」「あとどれくらい使えるかどうすれば分かる?」という疑問を持っている方もいるかもしれません。

この記事では SSDの寿命はどれくらいか、現在のSSDの健康状態を知る方法、そして大切なSSDを長く使い続けるための秘訣を解説します。

これからSSDの導入を検討している方、すでに使っている方も参考にしてください。

SSDの寿命と基本情報

SSDは NAND(ナンド)型フラッシュメモリにデータを記録するストレージデバイスです。

HDDのような物理的な可動部品がないので衝撃に強く、高速なデータアクセスが可能という特徴があります。

でもNAND型フラッシュメモリには書き換え回数に限りがあり、使い続けることで劣化して最終的には寿命を迎えて使えなくなる時がきます。

SSDの寿命を測る指標

SSDの寿命を測る指標のひとつにTBW (Total Bytes Written)「総書き込みバイト数」というものがあります。

これはSSDに書き込める総データ量のこと。この数値が大きいほどより多くのデータを書き込めるので寿命が長いSSDと言えます。

自分のSSDのTBWを調べるには、たいてい【型番 + TBW】で検索すると判明できるはずです。

例えば最近私のパソコンで換装したSSDの型番は

「Western Digital Blue SSD WDS500G3B0A」

この型番をもとにメーカーのサイトで公表されているTBW保証値を調べてみました。

「Western Digital Blue SSD WDS500G3B0A」のTBW値は 200TB(テラバイト)ということが分かりました。

200TB ≒ 200,000 GB として毎日 50GBのデータを書き込んでも、理論上では10年以上使える計算になります。

NAND型フラッシュメモリの種類と寿命

SSDに搭載されているNAND型フラッシュメモリにはいくつかの種類があって、それぞれ書き換え可能回数(P/Eサイクル数)が異なります。

P/Eサイクル数とは、メモリセルにデータを書き込む/消去できる回数のことです。

• SLC (Single Level Cell)

1つのセルに1ビットのデータを記録します。最も高速で耐久性が高いですが、高価です。P/Eサイクル数は100,000回以上とされています。

• MLC (Multi Level Cell)

1つのセルに2ビットのデータを記録します。SLCより安価で容量を増やしやすいですが、耐久性はSLCに劣ります。P/Eサイクル数は3,000~10,000回程度です。

• TLC (Triple Level Cell)

1つのセルに3ビットのデータを記録します。MLCよりさらに安価で大容量化に適していますが、耐久性は低くなります。P/Eサイクル数は500~3,000回程度です。

• QLC (Quad Level Cell)

1つのセルに4ビットのデータを記録します。最も安価で大容量化が可能ですが、耐久性は最も低いです。P/Eサイクル数は100~1,000回程度とされています。

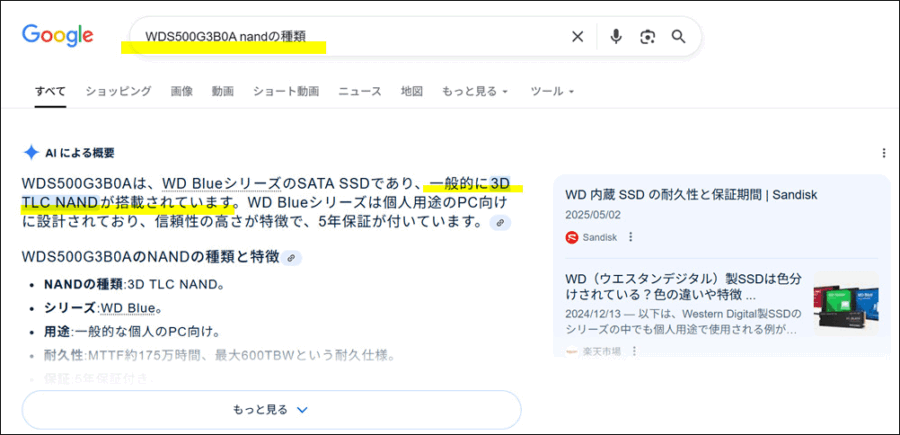

自分が使っているSSDの種類も型番とnandの種類などと検索してみると判明できるはずです。

最近は AI が答えてくれます。

ちなみに私のパソコンで使用しているSSD

「Western Digital Blue SSD WDS500G3B0A」

このnandの種類を調べてみるとTLC NAND を採用していることが分かりました。

耐久性はそれほどでもないですね。

SSDの実際の寿命

多くのSSDメーカーはSSDの保証期間を3年~5年としていますが、実際の寿命はそれよりも長い場合が多いです。一般的な使用状況であれば、5年~10年以上使用できると言われています。

もちろんこれは使用状況によって違ってきます。頻繁に大量のデータを書き込むような使い方(例:動画編集、データベースサーバーなど)をする場合は、寿命が短くなる可能性があります。

SSDの寿命は、TBWやDWPDといった指標と実際の書き込み量によって決まります。上述しましたが、私のパソコンのSSDはTBWの数値が200TBということなので、毎日50GBのデータを書き込んだとして、10年以上は使える計算になります。

一般的なPCユーザーであれば、1日に50GBも書き込むことはあまりないと思うので、理論上はSSDの寿命はパソコン本体の寿命よりも長持ちすることになります。

でもSSDの寿命は書き込み回数だけでなく、使用時間や温度にも影響されます。

また長期間通電しない状態が続くと、データ保持能力が低下する可能性があるとも言われています。

なので実際にSSDの寿命が何年かというのは一概には言えないんですね。

SSDの現在の状態を知る方法

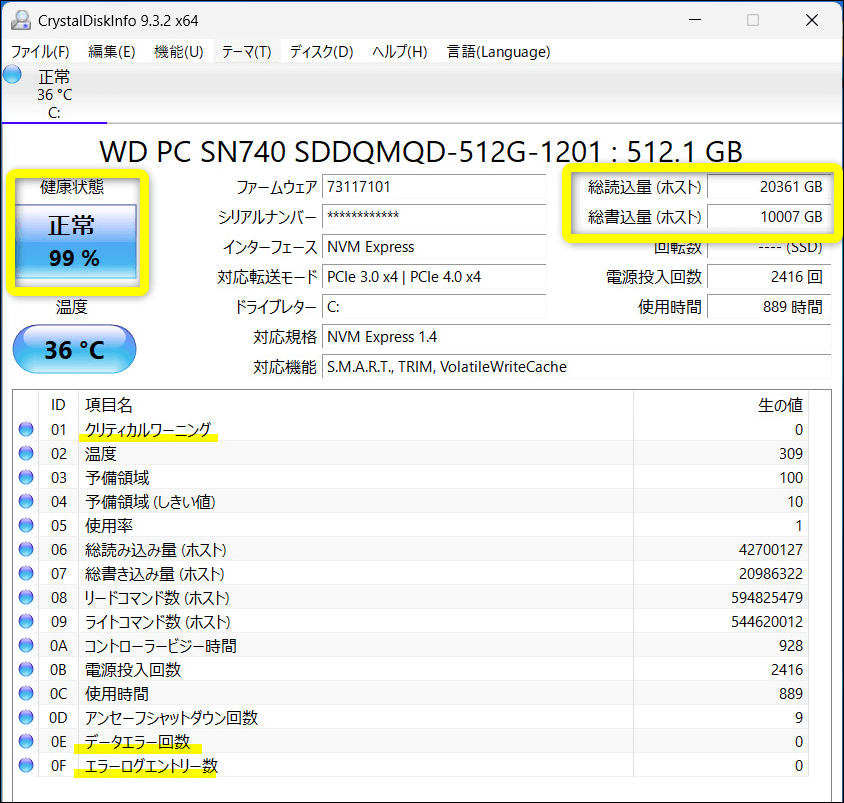

SSDの健康状態や寿命を知るためには、S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)情報を活用するのが一般的です。

S.M.A.R.T.というのは、ストレージデバイスに搭載されている自己診断機能で、SSDの内部状態を監視し、異常を検知したり、寿命に関する情報を提供したりします。

S.M.A.R.T.情報を確認できるツール

S.M.A.R.T.情報を確認するためのツールはいくつかありますが、代表的なものは「CrystalDiskInfo」(クリスタル・ディスク・インフォ)です。

「CrystalDiskInfo」については以下の記事を参照してみてください。

Windows向けのフリーソフトウェアで、HDDやSSDの健康状態を詳細に表示できます。SSDの「健康状態」をパーセンテージで表示してくれるため、直感的に寿命の目安を把握できます。

総書き込み量(Total Host Writes)や電源投入回数、使用時間なども確認できます。

S.M.A.R.T.情報で確認すべき項目

S.M.A.R.T.情報には多くの項目がありますが、SSDの健康状態を判断する上で特に重要なのは以下の項目です。

健康状態(Health Status)

多くのツールでパーセンテージ表示される項目で、SSDの残り寿命の目安となります。この数値が低下してきたら、データのバックアップを検討し始めるべきです。

総書き込み量(Total Host Writes / Data Units Written)

SSDに書き込まれた総データ量を示します。この値がSSDのTBW(Total Bytes Written)に近づくほど、寿命が近づいていることを意味します。

電源投入回数(Power On Count)

SSDの電源が投入された回数です。

使用時間(Power On Hours)

SSDが通電されていた総時間です。

不良ブロック数(Bad Block Count)

読み書きできなくなった不良なメモリセルの数です。この数が増加している場合は、SSDの劣化が進んでいる兆候です。

これらの情報を定期的に確認することで SSDの寿命をある程度予測して、突然死を防ぐことができるかもしれません。

SSDの寿命を延ばすコツ

SSDの寿命は主にデータの書き込み回数に依存するため、書き込み量を減らすことが寿命を延ばす上で最も重要です。以下に、SSDの寿命を延ばすための具体的な方法を挙げます。

1. 「不要な書き込み」をしないような設定にしよう

休止状態(ハイバネーション)を無効にする

「休止状態」で終了させると、メモリの内容をSSDに丸ごと書き込んでから電源を切るので、使用するたびに大きな書き込みが発生します。

デフラグ(最適化)のスケジュールを無効にする

SSDはデータの断片化による速度低下がほとんどなく、デフラグは不要な書き込みを増やすだけです。Windowsの「ドライブのデフラグと最適化」ツールを開き、SSDがスケジュール最適化の対象になっていないことを確認します。もし有効であれば無効に変更します。

仮想メモリ(ページファイル)の設定を見直す

メモリが不足するとSSDの一部が仮想メモリとして使用され、頻繁な書き込みが発生します。

物理メモリ(RAM)が十分に搭載されている(16GB以上が目安)場合は、仮想メモリのサイズを固定するか、HDDなど別のドライブに移動させることを検討します。「システムのプロパティ」→「詳細設定」→「パフォーマンス」の設定から変更できます。

一時ファイルやブラウザキャッシュの保存場所を変更する

これらは頻繁に書き換えられるためSSDへの負荷が大きくなります。

可能であればこれらのファイルの保存場所をHDDやRAMディスクに変更します。各アプリやOSの設定で変更できます。

2. 日常的な使い方で注意すること

PCの電源管理を使い分ける

短時間の離席の場合 → SSDに負荷のかからない「スリープ」を使用します。

長時間の不使用の場合 → 「シャットダウン」を選択します。

空き容量を十分に確保する

空き容量が少ないとSSDの書き込み効率が低下して、特定のセルに書き込みが集中しやすくなります(ウェアレベリング機能の効率が落ちるため)

常に全体の容量の20%~25%程度の空き容量を確保するように心がけましょう。

大容量データや頻繁に更新するデータはHDDと使い分ける

使い分けによってSSDへの書き込み負荷を分散させることができます。

例えば OSやアプリは高速なSSDに、動画・写真・音楽ファイルやダウンロードフォルダなどは大容量なHDDに保存するといった使い分けが効果的です。

3. システムとSSDに優しい環境を確保しよう

TRIM機能が有効になっているか確認する

TRIMは不要になったデータ領域をSSDに通知し、書き込み速度の低下を防いで寿命を延ばす重要な機能です。

通常、Windows 7以降のOSでは自動的に有効になっています。コマンドプロンプトで「fsutil behavior query DisableDeleteNotify」と入力し、「DisableDeleteNotify = 0」と表示されれば有効です。

適切な温度管理を心がける

SSDは高温に弱いデバイスで、高温環境下での使用は劣化を早める原因になります。

1年に1回はPCケース内のホコリなどを定期的に掃除したり、内部温度をソフトで確認するなどしてSSDが高温にならないように注意します。

定期的にファームウェアを更新する

メーカーから提供されるファームウェアのアップデートにより、パフォーマンスや安定性が向上し、寿命が改善される場合があります。

各SSDメーカーが提供している管理ツールなどを使用して、最新のファームウェアが利用可能か確認します。

これらの設定や使い方で完璧にSSDの突然死を防げるわけではないですが、SSDのパフォーマンスを維持しつつ、寿命を最大限に延ばすように意識できます。

SSDの寿命が近づいた時の症状とは?

SSDが寿命に近づいたり故障したりする時の兆候に早めに気づくことも大切です。

速めに対応できれば、データが完全に消失する前に対応できますね。

読み書き速度が低下する

SSDの劣化が進むと、データの読み書き速度が低下していきます。特にファイル転送やアプリの起動が以前よりも遅くなったと感じる場合は注意が必要です。

ファイルにアクセスできない/よくフリーズする

特定のファイルやフォルダにアクセスしようとするとエラーが発生したり、PCがフリーズしたりするという症状が出たら、SSD内の不良ブロックが増加している可能性があります。

頻繁なエラーメッセージが出るようになる

ファイルを保存する時やコピーする時にエラーメッセージが頻繁に出るようになることがあります。またファイルシステムのエラーや破損に関する警告が表示されることもあります。

ブルースクリーン(BSoD)が頻発する

ブルースクリーンエラーが頻繁に発生するようになることがあります。これは、SSDの不安定性や故障が原因である可能性があります。

起動が失敗する/再起動を繰り返すようになる

PCが正常に起動しなくなったり、起動途中で再起動を繰り返したりする症状です。OSがインストールされているSSDに問題がある場合に発生しやすいです。

SSDが読み取り専用になる

SSDが突然読み取り専用モードになり、データの書き込みや削除ができなくなることがあります。これは、SSDがこれ以上のデータ破損を防ぐために自動的に保護モードに入った状態です。

まとめ

SSDは高速で衝撃にも強く、PCには欠かせないストレージデバイスです。同時にNAND型フラッシュメモリの書き換え回数には限りがあって、永久に使えるものではありませんし突然死する可能性だってあります。

私の環境ではSSDを導入し始めて数年のPCしかないので、まだSSDの末期状態を経験したことはありません。SSDが突然調子が悪くなるということなどがあれば検証してみたいと思います。

読み書き速度の低下・フリーズ・認識されないなどの症状が出てきたら、早めにデータのバックアップを取って、SSDの交換を検討していきましょう。

どんなにSSDの寿命を延ばす努力をしても故障は起こり得るので、大事なデータは定期的にバックアップを取っていく必要がありますね。